Förderverein für jüdisches Gedenken Frankenthal

Mitteilungen an die Medien

Die aktuellen Informationen stehen oben. Für weitere Informationen bewegen Sie sich auf dieser Seite nach unten. Fotos zum Vergrößern einmal anklicken.

18. Babylonischer Leseabend – „Weihnachts-Spezial"

in der Stadtbücherei Frankenthal in der Welchgasse 11

Donnerstag 16. Dezember 2021 ab 19 Uhr

Der Beirat für Migration und Integration der Stadt Frankenthal lädt gemeinsam mit der Stadtbücherei am

Donnerstag, 16. Dezember 2021, ab 19 Uhr, zum 18. Babylonischen Leseabend in die Stadtbücherei ein.

In diesem Jahr wird die Veranstaltung als Weihnachtsversion ausgerichtet:

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erzählen aus ihren Heimatländern über das traditionelle Weihnachtsfest und deren Bräuche.

Wie gewohnt werden Lieder, Gedichte und Geschichten in den verschiedenen Sprachen vorgetragen. Anschließend erfolgt eine kurze Zusammenfassung in Deutsch.

Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei.

Informationen und Anmeldung unter stadtbuecherei@frankenthal.de

über 0 62 33 – 89 630

oder persönlich in der Stadtbücherei.

Die Veranstaltung findet unter den zum Veranstaltungszeitpunkt geltenden Corona-Regelungen statt.

https://www.facebook.com/stadtbuechereifrankenthal/

Frankenthaler Familie spendet 8 Stolpersteine

Sie erinnern an die jüdischen Geschäfte in der Innenstadt

Die in Frankenthal bei vielen Menschen noch bekannte Familie Albrecht spendet 960 Euro für die Verlegung

von acht Stolpersteinen für jüdische Opfer. Anlässlich des 99. Geburtstags der Mutter, die in einem Frankenthaler Altersheim wohnt, verabredeten sich die noch lebenden Familienmitglieder zu diesem

Zeichen des Dankes für ihre Heimatstadt. „Wir haben im vergangenen Jahr von der Verlegung der Stolpersteine gelesen", informierte Christoph Albrecht bei seinem Besuch in Frankenthal: „Wir sind 1962

in die Carl-Bosch-Siedlung gezogen. Aufgrund der vielen positiven Möglichkeiten konnte unsere Familie hier ein gutes und zufriedenes Leben führen." Drei der Brüder leben in verschiedenen Städten,

Christoph Albrecht mit seiner Frau seit 1974 in Berlin-Kreuzberg. Ein Bruder betreibt mit seiner Frau in Grünstadt den Bioladen "herrlisch".

Das verstorbene Familienoberhaupt Walther Albrecht, Jahrgang 1917, ausgezeichnet mit dem Bundesverdienstkreuz, war lange Jahre Vorsitzender des Kunstvereins „Die Treidler". Er engagierte sich in der

Haftentlassenen-Hilfe, für die Musikschule und in anderen kommunalen und besonders kulturellen Bereichen.

Auch das seit vielen Jahren bestehende Engagement von Christoph Albrecht hat seinen Ursprung in Frankenthal. Während der letzten Schuljahre am Albert Einstein-Gymnasium war er freier Mitarbeiter in

der hiesigen RHEINPFALZ-Lokalredaktion. In Berlin arbeitete er jahrzehntelang als Forschungsmanager im Wissenschaftszentrum für Sozialforschung.

Er initiierte zusammen mit seiner Frau in seiner Nachbarschaft mehrere Anwohnerinitiativen, unter anderem zum Bau eines Spielplatzes, zum Erhalt einer alten Markthalle und zur Veranstaltung

regelmäßiger Blues-Konzerte. Derzeit bereitet er mit einer kleinen Anwohnerinitiative die Anbringung einer Erinnerungstafel an eine Nachbarin vor, die in Yad Vashem als

"Gerechte unter den Völkern" anerkannt wurde. In Deutschland gibt es nur 640 Menschen, denen diese Auszeichnung zugesprochen wurde.

Im September 2021 verlegte der Kölner Künstler Gunter Demnig Stolpersteine für die Familie Nachmann am Rathausplatz.

Im September 2021 verlegte der Kölner Künstler Gunter Demnig Stolpersteine für die Familie Nachmann am Rathausplatz.

Für den Förderverein für jüdisches Gedenken hält Werner Schäfer Kontakt zu den Spendern. Aufgrund seines politischen und kulturellen Engagements ist er Walther Albrecht oft begegnet und war von dessen Engagement beeindruckt. „Das ist die bisher größte Spende, die wir im Verlauf der sieben Stolperstein-Verlegungen erhalten haben", freut er sich. Eine wichtige Grundlage der europaweiten Aktion des Kölner Künstlers Gunter Demnig ist die Einsicht, dass Gedenk- und Erinnerungsarbeit dann am besten gelingt und wirkt, wenn Bürgerinnen und Bürger sich beteiligen. Fast alle 108 Stolpersteine, die bisher verlegt wurden, wurden durch Einzelspenden finanziert. „Wir wollen bei der nächsten Verlegeaktion vor allem an die jüdischen Familien rund um den Rathausplatz erinnern", informiert Werner Schäfer. „Hier war in fast jedem zweiten Haus ein jüdisches Geschäft." Er rechnet mit einem Termin für die Verlegung der Stolpersteine nach den Sommerferien 2022.

Hetze, Hass und Gewalt

Gedenkveranstaltung zur "Reichskristallnacht"

Dienstag 9. November 2021 18 Uhr

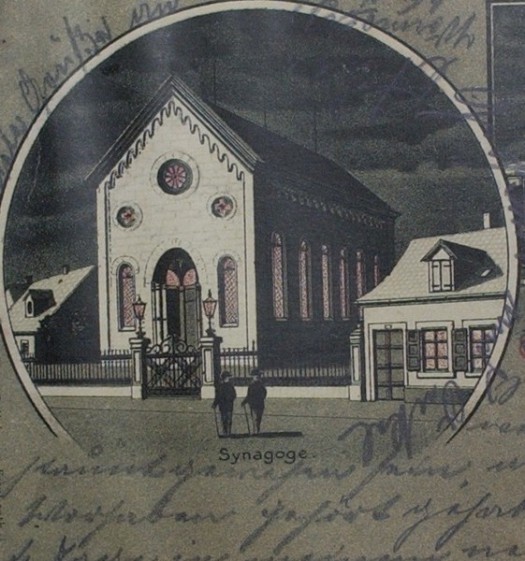

Auch in Frankenthal brannte die Synagoge in der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938.

Auch in Frankenthal wurden die jüdischen Männer verhaftet und vom Gefängnis in das KZ Dachau verbracht.

Auch in Frankenthal wurden die jüdischen Frauen und ihre Kinder gezwungen die Stadt sofort zu verlassen.

Der 9. November war keine spontane NS-Hau-Ruck-Aktion, denn bereits am 25. Oktober 1938 erging der Befehl an die KZ-Lagerleitung Dachau 5.000 Häftlings-kleidungen mit Judensternen vorzubereiten.

Das Feuer in der Synagoge am 10. November morgens wurde von einem Nachbarn, einem Bäcker und Konditor, rechtzeitig entdeckt. Er alarmierte die Feuerwehr, die den Brand löschten. SA und NS-Schlägertrupps verbrannten danach alle Bücher, Thorarollen und rituelle Gegenstände sowie die Sitzbänke. Parallel dazu wurden die jüdischen Geschäfte geplündert, das Inventar demoliert und die Scheiben eingeschlagen. Zerstört wurden auch die Möbeleinrichtungen in den Privatwohnungen der Frankenthaler jüdischen Glaubens. Bücher, Klaviere, kleinere Möbel flogen aus den Fenstern unter dem Lachen der „braunen Rollkommandos“.

Die jüdische Deutsche mussten akribisch die entstandenen Sachschäden in Listen dokumentieren und den NS-Behörden übergeben. Keinesfalls um eine Schadensvergütung zu erhalten – sondern um je nach Schadenshöhe eine „Sühnezahlung“ für ihr zertrümmertes Gut zu leisten.

Die Synagoge wurde anschließend unter anderem als Zementlager für den Autobahnbau genutzt. Eines der beiden auf dem Grundstück stehenden Gemeindehäuser diente der Hitlerjugend als „Vereinsheim“.

Das Eckhaus rechts am Marktplatz gehörte der Familie Schweitzer. Ihre Wohnung wurde total zerstört. Links die ehemaligen Kaufhäuser Nachmann und Wolf. Sie waren im November 1938 bereits "arisiert".

Das Eckhaus rechts am Marktplatz gehörte der Familie Schweitzer. Ihre Wohnung wurde total zerstört. Links die ehemaligen Kaufhäuser Nachmann und Wolf. Sie waren im November 1938 bereits "arisiert".

„Der Antisemitismus, der Judenhass, die Hetze und Gewalt gegen ‚Die Anderen‘, wer sie auch immer sein mögen, in der dumpfen, stupiden, verqueren Gedankenwelt dieser braunen Verblendeten, die in diversen Organisationen und Rechts-Parteien aktiv sind, nimmt immer mehr zu. Und sie schrecken auch vor Mord nicht zurück“ bedauert Werner Schäfer vom Förderverein für jüdisches Gedenken.

„Im letzten Jahr konnte coronabedingt keine zentrale Gedenkveranstaltung zum 9. November stattfinden. Darum ist es heute umso wichtiger aufzustehen, um gegen den braunen Hass, die zerstörerische antisemitische Strömung zusammenzustehen und sich zur Menschlichkeit zu bekennen!“

Die diesjährige Gedenkveranstaltung zur Pogromnacht oder Kristallnacht, wie sie in Israel und den USA treffender genannt wird, findet am Dienstag, dem 9. November um 18 Uhr im Dathenushaus statt. Oberbürgermeister Martin Hebich wird bei der Veranstaltung sprechen, danach laufen die Teilnehmer gegen 18.30 Uhr zu dem Gedenkstein in der Glockengasse. Dort wird die Veranstaltung gegen 19.00 Uhr beendet.

Bitte unbedingt die aktuellen Corona-Schutzmaßnahmen beachten: Im Dathenushaus müssen alle Teilnehmer zugelassene Mund-/ Nasenschutzmasken tragen. Auf dem Weg zum Gedenkstein und am Gedenkstein ist das Tragen der Schutzmasken erwünscht.

Seit 250 Jahren Juden in Frankenthal

Vortrag am 4. November 2021 in der Volkshochschule

Vortrag mit Fotos

Referent: Herbert Baum

4. November 2021

19 Uhr

Eintritt frei

Eine Kooperation der Volkshochschule Frankenthal und des Fördervereins für jüdisches Gedenken Frankenthal

In Frankenthal lebten Mitte des 18. Jahrhunderts die ersten Juden. Die jüdische Gemeinde wird 1785 offiziell in einem Brief an die Stadtverwaltung erwähnt. 1791 war die erste Frankenthaler Synagoge fertiggestellt. 1826 wurde der jüdische Friedhof eröffnet. Aus diesem Jahr erinnert der älteste Grabstein noch heute an Sarah Heymann.

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts lebten in Frankenthal 371 Juden unter 16.899 Einwohnern. Dies waren rund zwei Prozent. Viele von ihnen waren angesehene Bürger: Rechtsanwälte, Ärzte, Richter, Lehrer, Bankiers, Geschäftsinhaber, die in das wirtschaftliche, politische und gesellschaftliche Leben der Stadt integriert waren, es in vielen Bereichen maßgeblich prägten und sich in zahlreichen Vereinen und Organisationen engagierten. Aufgrund der Benachteiligung und Ausgrenzung im Nationalsozialismus zogen viele in größere Städte um oder flüchteten in andere Länder. Am 22. Oktober 1940 wurden die letzten 39 noch in Frankenthal lebenden jüdischen Männer, Frauen und Kinder in das Internierungslager Gurs in Frankreich deportiert.

Seit Anfang der 1990er Jahre leben hier wieder Menschen jüdischen Glaubens. Sie gehören zur Jüdischen Kultusgemeinde der Rheinpfalz mit Sitz in Speyer.

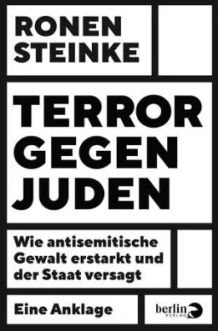

Terror gegen Juden

Lesung, Gespräch und Diskussion mit Ronen Steinke

Donnerstag 28. Oktober 2021 19 Uhr

Zwölf-Apostel-Kirche

Lesung, Gespräch und Diskussion

mit Ronen Steinke

„Terror gegen Juden“

Donnerstag, 28.10.21

19 Uhr

Zwölf-Apostel-Kirche

Carl-Theodor-Straße

67227 Frankenthal

„Terror gegen Juden“ – Der Buchautor, Journalist und Redakteur der Süddeutsche Zeitung Ronen Steinke erinnert in seinem Buch an antisemitische Anschläge in der Geschichte der Bundesrepublik und analysiert die Entwicklung des Antisemitismus in Deutschland seit der Nachkriegszeit mit dem erschütternden Ergebnis, dass Judenfeindschaft wieder erstarkt.

Die Chronologie der Angriffe und Übergriffe auf Synagogen, jüdische Einrichtungen und Mitbürger seit 1950 ist erschreckend – der Anschlag auf die Synagoge in Halle 2019 und der geplante Sprengstoffanschlag auf die jüdische Gemeinde in Hagen 2021 sind lediglich die Spitze eines Eisberges.

Der Hass auf die Juden stirbt nicht aus. Er zeigt sich flächendeckend und erfasst viele Schichten der Gesellschaft. Und er zeigt sich facettenreich: Es gibt rechten, linken, religiös motivierten Antisemitismus. Es gibt uralte Vorurteile wie die Mär von der Brunnenvergiftung und solche in neuem Aufguss, wie sie etwa von der antiisraelischen Boykottbewegung BDS transportiert werden.

Der Antisemitismus zeigt seine menschenverachtende und widerwärtige Seite.

Vor dem Terror gegen Juden – in welcher Form auch immer – darf die freiheitliche Demokratie und ihre offene Gesellschaft nicht kapitulieren. Der Terror gegen Juden ist eine Herausforderung für Gesellschaft, Politik und Kirchen. Er fordert die Glaubwürdigkeit und Wehrhaftigkeit einer toleranten, pluralen und offenen Gesellschaft.

Der Eintritt ist frei.

Es gelten die aktuellen Coronabestimmungen des Rheinpfalzkreises und die 3 G Regeln.

Der Einsatz für Mitmenschlichkeit und gegen das Vergessen lohnt sich

Kölner Künstler Gunter Demnig verlegte elf neue Stolpersteine

"Der Einsatz für Mitmenschlichkeit und gegen das Vergessen lohnt sich“, betonte der Frankenthaler Beigeordneter Bernd Leidig (SPD) am 9. September 2021 bei der Verlegung von elf Stolpersteinen in der Bahnhofstraße, Sterngasse und im Neumayerring. Sie erinnern an jüdische Mitbürger, die Opfer des NS-Regimes wurden, sowie einen Frankenthaler Widerstandskämpfer.

Bei dem vom Förderverein für jüdisches Gedenken angestoßenen und vom Stadtrat unterstützten Projekt wurden von dem Kölner Aktionskünstler Gunter Demnig in Frankenthal inzwischen bereits 98 Steine in die Erde gebracht. Sie sind mit Messingtafeln versehen, in die die Namen und biografischen Daten der damaligen Bewohner eingraviert sind.

Die Verlegung der Stolpersteine dürfe nicht zur Routine werden, sagte Leidig vor etwa 20 Interessenten. Jeder Stein sei Handarbeit und setze umfassende Recherchen voraus. Die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit und die Erinnerung an die erschütternden Schicksale sei gerade in einer Zeit, in der Verschwörungstheorien verbreitet würden, alles andere als überflüssig. „Ein Mensch ist erst vergessen, wenn sein Name vergessen ist“, zitierte Leidig aus dem Talmud, einem der bedeutendsten Schriftwerke des Judentums, und verlas die elf Namen.

Rüdiger Stein vom Förderverein, der das Schicksal der politisch Verfolgten, der Kriegsgefangenen sowie der Zwangsarbeiter uund Zwangsarbeiterinnen in Frankenthal erforscht, informierte in der Stzerngasse über Karl Huber.

87 Stolpersteine erinnern an jüdische Bürger

Führung am Sonntag 5. September 2021 11 Uhr

Führung zu den Stolpersteinen

Referent: Rüdiger Stein

Sonntag 5.9.2021

11 Uhr

Treffpunkt vor der Zwölf-Apostel-Kirche, Carl-Theodor-Straße

Kostenfrei

Eine Kooperation der Volkshochschule Frankenthal und des Fördervereins für jüdisches Gedenken

Über 70 000 Stolpersteine erinnern in rund 1300 deutschen Städten und Gemeinden an die Opfer des Nationalsozialismus, davon zirka 90 Prozent an jüdische Kinder, Frauen und Männer. In Frankenthal liegen 87 Stolpersteine.

Der Kölner Künstler Gunter Demnig (www.stolpersteine.com) hat im Jahr 2000 die Aktion Stolpersteine gestartet. Vor Häusern, in denen Opfer der NS-Verfolgung gelebt haben, setzt er kleine Betonquader in den Gehweg. Der Begriff Stolperstein ist im übertragenen Sinne gemeint: Menschen sollen auf etwas „gestoßen“, aufmerksam gemacht werden. Ein kurzer Text, der meistens mit den Worten „Hier wohnte ...“ beginnt, ist in eine ebenerdig aufgebrachte, zehn mal zehn Zentimeter kleine Messingplatte eingeschlagen.

„Ein Mensch ist erst vergessen, wenn sein Name vergessen ist“, sagt Gunter Demnig: „Mit den Steinen vor den Häusern wird die Erinnerung an die Menschen lebendig, die einst hier wohnten."

In Frankenthal wurden seit 2005 zur Erinnerung an jüdische Frauen, Männer und Kinder 87 Stolpersteine verlegt. Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger, Schulen, Kirchen, Parteien, Gewerkschaften und Justizbehörden haben dafür Geld gespendet. Mehrere Nachfahren nahmen an der Verlegung teil.

Führung über die beiden jüdischen Friedhöfe

Sonntag 5. September 2021 15 Uhr

Schulklassen erhalten auf den beiden jüdischen Friedhöfen einen umfassenden Überblick über die Geschichte der jüdischen Gemeinde.

Schulklassen erhalten auf den beiden jüdischen Friedhöfen einen umfassenden Überblick über die Geschichte der jüdischen Gemeinde.

Führung über die beiden jüdischen Friedhöfe

Referent: Werner Schäfer

Sonntag 5.9.2021

15 Uhr

Treffpunkt Trauerhalle Hauptfriedhof in der Wormser Straße

Kostenfrei

Bei Dauerregen findet ein Fotovortrag in der Trauerhalle statt

Eine Kooperation der Volkshochschule Frankenthal und des Fördervereins für jüdisches Gedenken Frankenthal

1806 erwarb die Stadt Frankenthal ein Gelände, das 1821 zum städtischen Friedhof wurde. An seiner Ostseite kaufte die Jüdische Gemeinde 1820 ein Feld für ihren eigenen Friedhof. Der älteste Grabstein von 1826 erinnert an Sarah Heymann.

Ab 1940 wurden auf einem Teil dieses Friedhofs Zwangsarbeiter beerdigt.

1915 wurde ein weiterer Jüdischer Friedhof eröffnet. Hier werden seit 1997 gestorbene Juden aus der ehemaligen Sowjetunion beerdigt.

Juden in Frankenthal - Führung durch die Innenstadt

Sonntag 5. September 2021 17 Uhr

Führung durch die Innenstadt

Referent: Herbert Baum

Sonntag 5.9.2021

17 Uhr

Treffpunkt Gedenkplatz für die Synagoge in der Glockengasse (Spielplatz)

Kostenfrei

Eine Kooperation der Volkshochschule Frankenthal und des Fördervereins für jüdisches Gedenken

Die Führung beginnt am Gedenkstein für die 1953 abgerissene Synagoge. Zahlreichen Fotos dokumentieren die Geschichte der jüdischen Gemeinde. Nur wenige Häuser sind erhalten geblieben. Ein Schild in der Schlossergasse erinnert an den Eckbach. Hier befand sich die Mikwe, das jüdische Ritualbad.

An der Ecke Bahnhofstraße und Marktplatz stand das größte Kaufhaus der Stadt, Schweitzer und Wertheimer. Der Förderverein arbeitet mit einem Nachfahren der Familie Schweitzer deren komplexe Geschichte auf.

Zahlreiche „Stolpersteine“ erinnern vor den letzten Wohnorten an das Schicksal der jüdischen Menschen.

Sie wurden ab 1933 ausgegrenzt. Viele verließen ihre Heimat. Am 22. Oktober 1940 wurden die noch in Frankenthal wohnenden 39 jüdischen Männer, Frauen und Kinder in das Internierungslager Gurs in Frankreich deportiert, darunter auch der beliebte Lehrer Nathan Nathan. Er starb wenige Tage nach der Ankunft im Lager.

Die Führung endet in der Wormser Straße vor dem ehemaligen Möbelhaus Abraham. Das Schicksal dieser Familie ist ausführlich dokumentiert. Die mörderische Politik der Nationalsozialisten lässt sich ebenso darstellen wie der Widerstand der Betroffenen. Es war meistens Zufall, wenn sie überlebten.

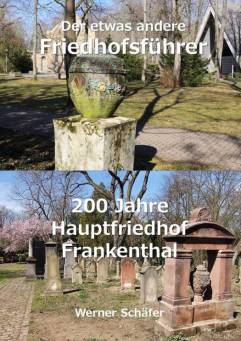

2. September 2021: 200 Jahre Hauptfriedhof Frankenthal und 125 Jahre Amalie-Foltz-Halle

Am 2. September 1821 weihte man in Frankenthal die "Katholisch-protestantische Begräbnisstätte“ ein. 200 Jahre später feiert der EWF, Eigen- und Wirtschaftsbetrieb Frankenthal, dieses Jubiläum mit einer Ausstellung, Festreden und Führungen sowie einem Jubiläumsband. In den September fällt auch das 125-jährige Jubiläum der Amalie-Foltz-Halle.

Ab 2. September 2021, 9 Uhr, steht allen Interessierten in der Trauerhalle eine Ausstellung zur Entwicklung des Hauptfriedhofs in der Vergangenheit sowie ein Einblick in dessen Perspektivplanung zur Verfügung. Um 13.30 Uhr wird Oberbürgermeister Martin Hebich eine Rede zu diesem besonderen Anlass halten.

Im Anschluss wird es zwei Führungen über den Hauptfriedhof geben. Zum einen informiert Werner Schäfer vom Förderverein für jüdisches Gedenken um 14.15 Uhr mit einem Bildervortrag mit anschließendem Spaziergang über die jüdischen Friedhöfe.

Um 16 Uhr bietet der Vorsitzende des Altertumsverein und Beigeordneter Bernd Leidig einen Rundgang mit dem Thema Denkmalschutz über den Hauptfriedhof an.

Programm im Einzelnen

9 bis 16 Uhr – Ausstellung und Verkauf des Jubiläumsbandes „Der etwas andere Friedhofsführer“

13.30 Uhr - Festrede Oberbürgermeister Martin Hebich

14.15 Uhr – Bildervortrag (45 Minuten) mit anschließendem Spaziergang, Werner Schäfer

16 Uhr – Rundgang (1 Stunde) zum Thema Denkmalschutz, Bernd Leidig

Jubiläumsband „Der etwas andere Friedhofsführer - 200 Jahre Hauptfriedhof Frankenthal“

Auf über 300 Seiten hat Werner Schäfer vom Förderverein für jüdisches Gedenken Frankenthal zahlreiche Bilder über den Frankenthaler Hauptfriedhof zusammengetragen und historisch eingeordnet. Mit Hilfe von fünf Touren nimmt er den Leser mit auf eine Zeitreise durch die Geschichte. Eine der Touren führt auf den alten und den neuen jüdischen Friedhof.

Hier wird auf 92 Seiten die Geschichte der beiden jüdischen Friedhöfe aber auch Begräbnisrituale erzählt. Neben Fotos der jüdischen Grabmale finden man die Geschichte der hier bestatteten Personen und die Übersetzungen der hebräischen Grabsteintexte.

Das Buch kostet im Buchhandel 17 Euro. Der Verkaufserlös fließt in weitere Projekte zur Frankenthaler Stadtgeschichte.

Rüdiger Stein erhält die Ehrennadel der Stadt Frankenthal

Der Frankenthaler Stadtrat hat beschlossen, dem DGB-Stadtverbands-vorsitzenden Rüdiger Stein für seine Arbeit im Netzwerk gegen Rechte Gewalt Ludwigshafen-Vorderpfalz und im örtlichen Bündnis gegen Rechtsextremismus und Rassismus die Ehrenanstecknadel zu verleihen.

Rüdiger Stein ist seit 2006 2. Vorsitzender des Fördervereins für jüdisches Gedenken Frankenthal.

Sport im Nationalsozialismus - der Frankenthaler

Leichtathlet, Mediziner und Sportjournalist Adolf Metzner

Fanbetreuung und Museum der Frankfurter Eintracht

informieren sich über ihren ehemaligen

Vereinsvorsitzenden von 1938 bis 1942

Samstag 3. Juli 2021 ab 12.15 Uhr Glockengasse

Der Hamburger Bildhauer Fritz Fleer goss die Bronzestatue im Adolf-Metzner-Park an der Schmiedgasse. Sie stellt einen Staffelläufer dar.

Der Hamburger Bildhauer Fritz Fleer goss die Bronzestatue im Adolf-Metzner-Park an der Schmiedgasse. Sie stellt einen Staffelläufer dar.

Die Fanbetreuung der Eintracht Frankfurt und das Eintracht Frankfurt Museum besuchten am Samstag, 3. Juli 2021, den Förderverein für jüdisches Gedenken Frankenthal.

In der Gedenk- und Erinnerungsarbeit spielt das Thema „Sport im Nationalsozialismus“ eine immer größere Rolle. Das Frankfurter Museum zeigt die Geschichte der Frankfurter Eintracht von den Ursprüngen Ende des 19. Jahrhunderts bis hin zur Gegenwart. Eine aktuelle Studie des Fritz Bauer Instituts widmet sich dem Thema „Vereinsführer – Vier Funktionäre von Eintracht Frankfurt im NS“. Hier wird auch ausführlich über den Frankenthaler Leichtathlet, Mediziner und Sportjournalist Adolf Metzner berichtet.

Aufgrund seines erheblichen Vermögens wurde nach dem Tod von Adolf Metzner 1978 in Frankenthal mit einem Grundkapital von 1 Million DM (rund 500.000 Euro) die Adolf-Metzner-Stiftung gegründet. Sie hat das Ziel, kulturelle und soziale Einrichtungen in der Stadt zu fördern.

In den folgenden Jahren wurde Adolf Metzner zu einer bekannten und anerkannten Persönlichkeit Frankenthals. Allerdings nur bei Mitgliedern der Stadtverwaltung, des Stadtrats und einigen älteren früheren Leichtathleten.

"Adolf Metzner: Arzt, Leichtathlet, Weltenbummler und Mäzen" war der Titel eines Artikels in einem Frankenthaler Stadtmagazin im Sommer 2009. Die Statue des Läufers mit Staffelholz im Adolf-Metzner-Park erinnere an den Sohn der Stadt, der dieser sein ganzes Leben lang verbunden geblieben sei.

Der von der Stiftung im Jahr 1985 maßgeblich finanzierte Park an der Schmiedgasse und Lindenstraße wurde nach ihm "Adolf-Metzner-Park“ genannt. Über einem Brunnen steht dort die von dem Hamburger Bildhauer Fritz Fleer gegossene Bronzestatue, die einen Staffelläufer darstellt.

Im Rahmen seiner umfangreichen Forschungsarbeiten entdeckte der Förderverein für jüdisches Gedenken 2009 bei einer Durchsicht von Dokumenten den Hinweis, dass Adolf Metzner am 1.9. 1933 in die Schutzstaffel (SS) der NSDAP eingetreten ist. 1937 wurde er, wie 45 Prozent aller Ärzte, Mitglied der NSDAP.

Metzner war als Mittelstreckenläufer und Staffelläufer national und international erfolgreich. (Foto: Museum Eintracht Frankfurt)

Metzner war als Mittelstreckenläufer und Staffelläufer national und international erfolgreich. (Foto: Museum Eintracht Frankfurt)

Aufgrund weiterer Dokumente stellt der

Förderverein die Frage, wie Adolf Metzners Handeln während der NS-Diktatur einzustufen ist: Hauptschuldiger, Belasteter, Minderbelasteter, Mitläufer oder Nichtbelasteter. Dies waren die von den Alliierten festgelegten Kategorien bei der Einordnung der Täter und Täterinnen in den Entnazifizierungsverfahren nach 1945.

Der Förderverein hat auf seinen Internetseiten die Ergebnisse seiner Nachforschungen ausführlich diskutiert:

http://juden-in-frankenthal.de/frankenthal-in-der-ns-zeit/ss-mann-adolf-metzner

Das Thema stieß, dies zeigten mehrere Informations- und Diskussions-Veranstaltungen, auf wenig Interesse in der Frankenthaler Bevölkerung.

Das Stadtarchiv erhielt vom Oberbürgermeister der Stadt Frankenthal den Auftrag, Nachforschungen über Adolf Metzner durchzuführen. Eine Spur führte zur Eintracht Frankfurt.

1998 war das Buch „Schlappekicker und Himmelstürmer“ mit ersten Ergebnissen über die Frankfurter NS-Zeit erschienen. 1999 wurde das Vereinsleben zwischen 1933 und 1945 in der Ausstellung „Frankfurt am Ball – 100 Jahre Eintracht & FSV“ ausführlich dargestellt. 2007 erschien das Buch „Wir waren die Juddebube – Eintracht Frankfurt in der NS-Zeit“, das die erste detaillierte Darstellung der Vereinsentwicklung unter nationalsozialistischer Herrschaft darstellte.

Adolf Metzner, so die Studie des Fritz-Bauer-Instituts, stand von 1938 bis 1942 gemeinsam mit Rudolf Gramlich an der Spitze der Eintracht Frankfurt. Metzner war unter anderem für die Leichtathletik-Abteilung zuständig. In ihrer Zeit wurde die „Arisierung“ des Vereins umgesetzt.

Adolf Metzner stand von 1938 bis 1942 gemeinsam mit Rudolf Gramlich an der Spitze der Eintracht Frankfurt. Metzner war unter anderem für die Leichtathletik-Abteilung zuständig. (Foto: Museum)

Adolf Metzner stand von 1938 bis 1942 gemeinsam mit Rudolf Gramlich an der Spitze der Eintracht Frankfurt. Metzner war unter anderem für die Leichtathletik-Abteilung zuständig. (Foto: Museum)

In der Studie heißt es, dass sich über Adolf Metzner „das Bild eines Opportunisten“ zeichnen lässt, „der sich potentiell aus gewissen ideologischen Übereinstimmungen, in größerem Maße aber wohl aus karrieristischen und sportpolitischen Motiven ohne größere Schwierigkeiten in das NS-Regime integrierte.“

„Als NS-belastet kann er gelten, da er sich aktiv zum Beitritt zu einer aggressiven und gewalttätigen NS-Organisation entschloss, das Regime durch seine Veröffentlichungen intellektuell zu legitimieren half und sich als Sportverantwortlicher an seiner funktionalen Aufrechterhaltung beteiligte.“ (Foto: Eintracht Frankfurt Museum)

Im Jahr 2020 hat das Eintracht-Museum https://museum.eintracht.de gemeinsam mit der Fanbetreuung des Vereins eine Veranstaltungsreihe „Spurensuche“ angeboten. Es fanden Besuche von Orten statt, an denen jüdische Mitglieder gewirkt haben, aber auch Orte der Ausgrenzung, Entrechtung und Deportation. Abschluss der Veranstaltungsreihe war eine gemeinsame Fahrt in das ehemalige Konzentrationslager Theresienstadt.

Es entstanden zwei Filme:

https://www.youtube.com/watch?v=SI94R6Pgkno -Teil 1

https://www.facebook.com/watch/?v=2521164268173256 -Teil 2

Im Rahmen dieser „Spurensuche“ kam die Gruppe aus Frankfurt nach Frankenthal. Bei einem Stadtrundgang (Treffpunkt Gedenkplatz für die Synagoge in der Glockengasse) standen der frühere Standort der Metznerschen Malzfabrik in der Speyerer Straße, der Metzner-Park und das Familiengrab auf dem Hauptfriedhof im Mittelpunkt. Herbert Baum vom Förderverein informierte begleitend über die Geschichte der Juden in Frankenthal.

Ab 15 Uhr informierte Herbert Baum im Dathenushaus (Kanalstraße 4) mit zahlreichen Fotos und Dokumenten über die umfangreichen Nachforschungen des Stadtarchivs Frankenthal.

Gefördert von:

Die Landesarbeitsgemeinschaft der Gedenkstätten und Erinnerungsinitiativen zur NS-Zeit in Rheinland-Pfalz (LAG) stellt für die Arbeit ihrer Mitglieder einen Fonds bereit. Dieser fördert die Arbeit der Mitglieder, die zu einer „Kultur des Erinnerns und Gedenkens“ beiträgt.

„Und wenn sich das Gewissen meldet…“

Sophie von Bechtolsheim, Enkelin von Claus Schenk von Stauffenberg

Lesung und Diskussion am 2. Juli 2021

„Und wenn sich das Gewissen meldet…“ ist eine gemeinsam Veranstaltung der Stadtbücherei Frankenthal und des Protestantischen Dekanats Frankenthal überschrieben.

Sophie von Bechtolsheim, Enkelin von Claus Schenk von Stauffenberg, liest am 2. Juli, ab 19 Uhr aus ihrem Buch „Stauffenberg. Folgen: Zwölf Begegnungen mit der Geschichte“.

Die Lesung und das anschließende Zeitzeugengespräch mit Manfred Klose, einem der Protagonisten, wird per Livestream auf dem YouTube-Kanal der Stadtverwaltung „Stadt Frankenthal“ übertragen. Moderiert wird die Kooperationsveranstaltung der Stadtbücherei und des Protestantischen Dekanats Frankenthal von Pfarrer Jörg Diehl, Beauftragter für Erwachsenenbildung im Dekanat.

Begegnungen und Beweggründe

Sophie von Bechtolsheims Buch dokumentiert in zwölf Kapiteln Erzählungen von Menschen und ihren Familien, denen die Erinnerung an den Nationalsozialismus und die Kriegserlebnisse schwer auf der Seele lasten und die sich immer wieder die Frage stellen: Wie haben sie oder ihre eigenen Vorfahren sich während des Nationalsozialismus verhalten? Waren sie begeisterte Anhänger, willfährige Mitläufer oder leisteten sie Widerstand und diesen wofür?

Gemeinsam haben alle zwölf Erinnerungen: Die Vergangenheit hört nicht einfach auf - Die Vergangenheit ist ein Erbe, das wir wie einen Rucksack mit uns tragen und nicht ausschlagen können.

Eine der Begegnungen: Zeitzeuge Manfred Klose. Er wird im Rahemen der Veranstaltung von seinen Erlebnissen in einer Zeit berichten, die er als junger Mensch und damals begeisterter Hitlerjunge erlebt hat.

Keine Anmeldung erforderlich

Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung nicht erforderlich. Die Lesung wird live im Internet übertragen.

Der direkte Link zum Livestream:

www.cutt.ly/lesung-zeitzeugen.

Ansprechpartner für Rückfragen zur Veranstaltung ist Jörg Diehl, erreichbar unter 0173 8431418 oder joerg.diehl@evkirchepfalz.de.

Mitgliederversammlung erinnerte an über 250 Jahre jüdisches Leben in Frankenthal

Im Jahr 1906 eröffnete die jüdische Familie Nachmann ihr großes Kaufhaus in der Bahnhofstraße 2-4 (das vierstöckige Haus rechts). Für die Familie Nachmann werden am 9. September 2021 6 Stolpersteine verlegt.

Im Jahr 1906 eröffnete die jüdische Familie Nachmann ihr großes Kaufhaus in der Bahnhofstraße 2-4 (das vierstöckige Haus rechts). Für die Familie Nachmann werden am 9. September 2021 6 Stolpersteine verlegt.

Der Förderverein erinnerte in seiner Mitgliederversammlung am 24. Juni 2021 an 250 Jahre jüdisches Leben in Frankenthal. Für die nächsten Monate organisiert er zu diesem Thema mehrere Veranstaltungen.

Bei den Wahlen wurden Herbert Baum als Erster Vorsitzender, Rüdiger Stein als Zweiter Vorsitzender und Werner Schäfer als Veranwortlicher für die Finanzen gewählt. Dem Beirat gehören Sieglinde Ganz-Walter, Lothar Limburg und Jeanne Petermann an. Revisor ist Rudolf Walter, Revisorin Jutta Popitz.

Veranstaltungen:

Besuch einer Fan-Gruppe von Eintracht Frankfurt (Adolf Metzner) am 3. Juli 2021

Europäischer Tag der jüdischen Kultur am 5. September 2021

Verlegung von Stolpersteinen am 9. September 2021

VHS-Vortrag „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ am 4. November 2021

Gedenkveranstaltung „Reichskristallnacht“ am 9. November 2021

Gurs 22. Oktober 1940

Bezirksverband der Pfalz eröffnet Ausstellung in Speyer

Der Vorsitzende des Bezirkstags, der frühere Oberbürgermeister von Frankenthal Theo Wieder, stellte das Projekt vor und erläuterte dessen heutige Bedeutung.

Der Vorsitzende des Bezirkstags, der frühere Oberbürgermeister von Frankenthal Theo Wieder, stellte das Projekt vor und erläuterte dessen heutige Bedeutung.

„Gurs 1940“, die Ausstellung der Berliner Gedenk- und Bildungsstätte Haus der Wannsee-Konferenz, die sich mit der Deportation und Ermordung von südwestdeutschen Jüdinnen und Juden beschäftigt, wird vom Bezirksverband Pfalz bis voraussichtlich 23. Mai im Historischen Museum der Pfalz in Speyer, Domplatz 4, bei freiem Eintritt gezeigt.

Die Eröffnung fand digital am 8. April statt und kann im YouTube-Kanal BVPfalz aufgerufen werden:

https://www.youtube.com/watch?v=GhJjtZ8pGIo&t=785s

Die Gedenk- und Bildungsstätte Haus der Wannsee-Konferenz (GHWK) hat die 28 Tafeln umfassende Ausstellung in deutscher und französischer Sprache erarbeitet. Sie entstand im Auftrag und mit Unterstützung der Bundesländer Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Saarland sowie der Arbeitsgemeinschaft zu Unterhalt und Pflege des Deportiertenfriedhofs in Gurs, in der badische Städte und Gemeinden sowie der Bezirksverband Pfalz zusammengeschlossen sind. Das Projekt wird zudem vom Auswärtigen Amt unterstützt.

Die Ausstellung zeigt den Ablauf der Deportation und das Verhalten der lokalen Bevölkerung. Sie beschreibt die furchtbaren hygienischen Zustände im Lager Gurs anhand von Berichten, Fotos und Zeichnungen der dort internierten Menschen und beleuchtet die Zusammenarbeit der Vichy-Regierung und der Nationalsozialisten. Weitere Kapitel widmen sich der Erinnerungskultur und der Aufarbeitung. Neun weitere Stellwände gehen auf das Schicksal pfälzischer Jüdinnen und Juden ein. Sie ergänzen zusammen mit Briefen von nach Gurs deportierten Pfälzerinnen und Pfälzern die Schau im Historischen Museum.

Die Deportation von mehr als 6.500 Jüdinnen und Juden aus Baden, der Pfalz und dem Saarland ist Thema der umfassenden Ausstellung, die an vielen Orten in Südwestdeutschland sowie in Frankreich gezeigt wird. Im Juli 2022 ist sie im Frankenthaler Rathaus zu sehen.

Bei den Transporten am 22. und 23. Oktober 1940 handelt es sich um eine der ersten systematischen Deportationen durch die Nationalsozialisten. Das Ziel der Züge, die in zahlreichen Städten gestartet waren, war das Lager Gurs, das am Fuße der Pyrenäen in Südfrankreich 1939 für Flüchtlinge aus Spanien errichtet worden war.

Viele der Deportierten starben dort oder in anderen Lagern Südfrankreichs. Die in Gurs Internierten wurden ab dem Sommer 1942 nach Auschwitz-Birkenau und Sobibor transportiert und ermordet. Nur wenige Menschen überlebten.

Weitere Informationen zur Ausstellung sowie ergänzende Materialien finden sich unter www.gurs1940.de, außerdem www. https://www.bv-pfalz.de/gedenken-erinnern/80-jahre-gurs/.

Dort finden sich auch Informationen zum digitalen Begleitprogramm, das der Bezirksverband Pfalz zusammengestellt hat.

Die Ausstellung im Historischen Museum der Pfalz in Speyer ist – sobald es wieder öffnen kann – dienstags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Eine Voranmeldung des Besuchs ist dann erforderlich, und zwar montags bis freitags zwischen 10 und 16 Uhr telefonisch unter der Nummer 06232 620222.

Am Museum werden bei Wiederöffnung zusätzlich dienstags bis sonntags zwischen 10 und 17 Uhr Vorausbuchungen am Fenster neben dem Haupteingang entgegengenommen.

Israel hat zum vierten Mal seit 2019 gewählt

Videos und informationen der Bundeszentrale für politische Bildung bei youtube

Am 23. März 2021 hat Israel seit dem Frühjahr 2019 zum vierten Mal sein künftiges Parlament gewählt.

Während sich das Land inmitten der Corona-Pandemie international als Impfweltmeister hervortut, ist die israelische Gesellschaft tiefer gespalten als je zuvor. Damit einher geht eine massive wirtschaftliche und soziale Krise. Neue politische Bündnisse wirbeln das Parteiensystem durcheinander, was den Wahlausgang kaum vorhersehbar macht.

Um welche Themen es außerdem geht, welche Rolle die arabische Bevölkerung spielt und welche Auswirkungen ein fast ausschließlich digitaler Wahlkampf in Corona Zeiten hat, erklärt Medienwissenschaftlerin und Journalistin Gisela Dachs am 23. März live um 11 Uhr in der Politikstunde:

https://www.youtube.com/watch?v=3VG-qOn8LO4

Später am Nachmittag, um 15 Uhr, informiert Reiseleiter Uriel Kashi im Rahmen einer Politikstunde Spezial über eine virtuelle Klassenfahrt und besucht Jerusalem am Tag der Wahl:

https://www.youtube.com/watch?v=qiZpXOV2Iw4

Beide Streams auch bei

sowie Twitter.

Die Streaming Inhalte können auf der Website der bpb

sowie auf den Social Media Kanälen (Facebook, Youtube und Twitter) der bpb live abgerufen werden, im Nachgang sind sie auf der Website und dem Youtube Kanal unbegrenzt verfügbar.

Weitere Veranstaltungen unter www.bpb.de/israel-waehlt

„Rebellinnen“

Die Autorin Simone Frieling stellte ihr Buch vor

Die Autorin Simone Frieling stellte zum Internationalen Frauentag am 8. März 2021 in der Stadtbücherei Frankenthal

ihr Buch „Rebellinnen“ vor.

Die Lesung wird im Internet (youtube) gesendet.

In drei miteinander verbundenen biographischen Essays beleuchtet die Mainzer Autorin Simone Frieling mit kritischem Blick die außergewöhnlichen Lebenswege und Leistungen von drei „Rebellinnen“ des 20. Jahrhunderts: Rosa Luxemburg, die politische Revolutionärin, die aus Polen gekommen war, um in der deutschen SPD Karriere zu machen; Hanna Arendt, die scharfsinnige Theoretikerin, die gegenüber ihren Lehrern Martin Heidegger und Karl Jaspers ihre Eigenständigkeit behauptete; und Simone Weil, die religiöse Sozialisten, die viele gesellschaftliche Normen außer Kraft setzte, um an dem Leben der Menschen teilzuhaben, die am Rande der Gesellschaft standen.

Eine Kooperation der Stadtbücherei, der Gleichstellungsstelle der Stadt Frankenthal, dem Förderverein für jüdisches Gedenken Frankenthal und dem Gewerkschaftsbund Deutschland (DGB) Kreisverband Frankenthal.

In ihrem Buch beleuchtet Simone Frieling (rechts) das Leben von Hannah Arendt, Rosa Luxemburg und Simone Weil, drei herausragenden Denkerinnen und Kämpferinnen für die Freiheit, die, so unterschiedlich sie auch waren, doch zahlreiche Gemeinsamkeiten hatten: Alle drei waren sensibel, selbstbewusst und begabt. Sie stammten aus assimilierten jüdischen Familien und wuchsen mehrsprachig auf. Modern und aufgeklärt stellten sie sich den großen sozialen, politischen und religiösen Fragen ihrer Zeit und handelten kompromisslos nach ihrer Überzeugung.

Die Malerin und Autorin Simone Frieling lebt in Mainz. Sie veröffentlichte zahlreiche Erzählungen, Romane, Essays und Anthologien. 1998 wurde sie mit dem Förderpreis des Landes Rheinland-Pfalz ausgezeichnet und erhielt den Martha-Saalfeld-Literaturpreis. Ihr Buch hat sie mit eigenen Grafiken der drei biographierten Frauen illustriert.

Das Gespräch moderierte die Leiterin der Gleichstellungsstelle der Stadt Frankenthal, Birgit Löwer (links).

Erinnern an die Opfer des Nationalsozialismus

Lichter gegen Dunkelheit am 27. Januar 2021

Das Foto „Die ehemalige Synagoge in der Glockengasse“ erinnert am 27. Januar 2021 an die Opfer des Nationalsozialismus.

Das Foto „Die ehemalige Synagoge in der Glockengasse“ erinnert am 27. Januar 2021 an die Opfer des Nationalsozialismus.

Auch in diesem Jahr beteiligt sich der Förderverein für jüdisches Gedenken am Nationalen Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus am 27. Januar. Da wegen der Corona-Epidemie keine öffentlichen Veranstaltungen stattfinden können, zeigt der Förderverein im Rahmen der bundesweiten Aktion „Lichter gegen Dunkelheit“ digital ein Foto der ehemaligen Frankenthaler Synagoge in der Glockengasse.

„Auf der Internetseite www.lichter-gegen-dunkelheit.de setzen zahlreiche NS-Gedenk- und Dokumentationsstätten sowie Gedenkinitiativen historische Orte des Gedenkens in ein besonderes Licht“, informiert Herbert Baum vom Förderverein. „Wo früher die Synagoge stand, bietet heute die Giebelwand eines großen Wohn- und Bürogebäudes eine optimale Fläche, um Fotos aus der jüdischen Geschichte öffentlich zu präsentieren.“

Bei Gedenktagen wurden mit Filmen, Fotos und Texten bereits mehrmals Ausschnitte aus dem jüdischen Leben in Frankenthal vorgestellt.

Die Fotos erscheinen am 27. Januar auch bei Twitter unter der Adresse https://twitter.com/FurGedenken.

Der Nationale Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus erinnert jedes Jahr an die Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz am 27. Januar 1945 durch die russische Armee.

Im April beteiligt sich der Förderverein mit vier Veranstaltungen an der bundesweiten Aktion „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“. Am 11. Dezember 321 erließ der römische Kaiser Konstantin ein Edikt, dass jüdische Menschen städtische Ämter in der Kurie, der Stadtverwaltung Kölns, wahrnehmen dürfen und sollen. Dieses Edikt belegt, dass jüdische Gemeinden bereits um 300 wichtiger Bestandteil der deutschen und europäischen Kultur waren. Jüdische Gemeinden, andere Religionsgemeinschaften, gemeinnützige Organisationen, Vereine und Initiativen erinnern bundesweit mit Vorträgen, Führungen, Ausstellungen, Konzerten und anderen Veranstaltungen an das vielfältige Leben und Leiden der jüdischen Menschen in den vergangenen 1700 Jahren.

27. Januar 2021: Erinnern für die Zukunft

PIH und AEG erinnern an die Opfer der NS-Zeit

Erinnern für die Zukunft - 2021.pdf

PDF-Dokument [409.3 KB]

1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland

Seit 250 Jahren Juden in Frankenthal

www.1700jahre.de

Am 11. Dezember 321 erlässt der römische Kaiser Konstantin ein Edikt, dass jüdische Menschen städtische Ämter in der Kurie, der Stadtver- waltung Kölns, wahrnehmen dürfen und sollen.

Dieses Edikt belegt, dass jüdische Gemeinden bereits um 300 wichtiger Bestandteil der deutschen und europäischen Kultur sind.

Jüdische Gemeinden, andere Religionsgemeinschaften, gemeinnützige Organisationen, Vereine und Initiativen erinnern bundesweit mit Vorträgen, Führungen, Ausstellungen, Konzerten und anderen Veranstaltungen an das vielfältige Leben und Leiden der jüdischen Menschen in den vergangenen 1700 Jahren.

Internet:

www.1700jahre.de

Der Förderverein für jüdisches Gedenken Frankenthal organisiert einen Vortrag mit zahlreichen Fotos zur 250jährigen Geschichte der Juden

in Frankenthal sowie drei Führungen in Kooperation mit der Volkshochschule Frankenthal.

Seit 250 Jahren Juden in Frankenthal

Vortrag am Dienstag 13. April 2021

Vortrag mit Fotos

Referent: Herbert Baum

Dienstag 13. April 2021

19 Uhr

Eintritt frei

VHS-Bildungszentrum

Schlossergasse 10

67227 Frankenthal

Eine Kooperation der Volkshochschule Frankenthal und des Fördervereins für jüdisches Gedenken Frankenthal

In Frankenthal lebten Mitte des 18. Jahrhunderts die ersten Juden. Die jüdische Gemeinde wird 1785 offiziell in einem Brief an die Stadtverwaltung erwähnt. 1791 war die erste Frankenthaler Synagoge fertiggestellt. 1826 wurde der jüdische Friedhof eröffnet. Aus diesem Jahr erinnert der älteste Grabstein noch heute an Sarah Heymann.

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts lebten in Frankenthal 371 Juden unter 16.899 Einwohnern. Dies waren rund zwei Prozent. Viele von ihnen waren angesehene Bürger: Rechtsanwälte, Ärzte, Richter, Lehrer, Bankiers, Geschäftsinhaber, die in das wirtschaftliche, politische und gesellschaftliche Leben der Stadt integriert waren, es in vielen Bereichen maßgeblich prägten und sich in zahlreichen Vereinen und Organisationen engagierten. Aufgrund der Benachteiligung und Ausgrenzung im Nationalsozialismus zogen viele in größere Städte um oder flüchteten in andere Länder. Am 22. Oktober 1940 wurden die letzten 39 noch in Frankenthal lebenden jüdischen Männer, Frauen und Kinder in das Internierungslager Gurs in Frankreich deportiert.

Seit Anfang der 1990er Jahre leben hier wieder Menschen jüdischen Glaubens. Sie gehören zur Jüdischen Kultusgemeinde der Rheinpfalz mit Sitz in Speyer.

Juden in Frankenthal - Führung durch die Innenstadt

Sonntag 18. April 2021 17 Uhr

Führung durch die Innenstadt

Referent: Herbert Baum

Sonntag 18.04.2021

17 Uhr

Treffpunkt Gedenkplatz für die Synagoge in der Glockengasse (Spielplatz)

Kostenfrei

Eine Kooperation der Volkshochschule Frankenthal und des Fördervereins für jüdisches Gedenken Frankenthal

Die Führung beginnt am Gedenkstein für die 1953 abgerissene Synagoge. Zahlreichen Fotos dokumentieren die Geschichte der jüdischen Gemeinde. Nur wenige Häuser sind erhalten geblieben. Ein Schild in der Schlossergasse erinnert an den Eckbach. Hier befand sich die Mikwe, das jüdische Ritualbad.

An der Ecke Bahnhofstraße und Marktplatz stand das größte Kaufhaus der Stadt, Schweitzer und Wertheimer. Der Förderverein arbeitet mit einem Nachfahren der Familie Schweitzer deren komplexe Geschichte auf.

Zahlreiche „Stolpersteine“ erinnern vor den letzten Wohnorten an das Schicksal der jüdischen Menschen.

Sie wurden ab 1933 ausgegrenzt. Viele verließen ihre Heimat. Am 22. Oktober 1940 wurden die noch in Frankenthal wohnenden 39 jüdischen Männer, Frauen und Kinder in das Internierungslager Gurs in Frankreich deportiert, darunter auch der beliebte Lehrer Nathan Nathan. Er starb wenige Tage nach der Ankunft im Lager.

Die Führung endet in der Wormser Straße vor dem ehemaligen Möbelhaus Abraham. Das Schicksal dieser Familie ist ausführlich dokumentiert. Die mörderische Politik der Nationalsozialisten lässt sich ebenso darstellen wie der Widerstand der Betroffenen. Es war meistens Zufall, wenn sie überlebten.

87 Stolpersteine erinnern an jüdische Bürger

Führung am Sonntag 25. April 2021 11 Uhr

Über 70 000 Stolpersteine erinnern in rund 1300 deutschen Städten und Gemeinden an die Opfer des Nationalsozialismus, davon zirka 90 Prozent an jüdische Kinder, Frauen und Männer.

Über 70 000 Stolpersteine erinnern in rund 1300 deutschen Städten und Gemeinden an die Opfer des Nationalsozialismus, davon zirka 90 Prozent an jüdische Kinder, Frauen und Männer.

Führung zu den Stolpersteinen

Referent: Rüdiger Stein

Sonntag 25.04.2021

11 Uhr

Treffpunkt vor der Zwölf-Apostel-Kirche, Carl-Theodor-Straße

Kostenfrei

Eine Kooperation der Volkshochschule Frankenthal und des Fördervereins für jüdisches Gedenken Frankenthal

Über 70 000 Stolpersteine erinnern in rund 1300 deutschen Städten und Gemeinden an die Opfer des Nationalsozialismus, davon zirka 90 Prozent an jüdische Kinder, Frauen und Männer. In Frankenthal liegen 87 Stolpersteine.

Der Kölner Künstler Gunter Demnig (www.stolpersteine.com) hat im Jahr 2000 die Aktion Stolpersteine gestartet. Vor Häusern, in denen Opfer der NS-Verfolgung gelebt haben, setzt er kleine Betonquader in den Gehweg. Der Begriff Stolperstein ist im übertragenen Sinne gemeint: Menschen sollen auf etwas „gestoßen“, aufmerksam gemacht werden. Ein kurzer Text, der meistens mit den Worten „Hier wohnte ...“ beginnt, ist in eine ebenerdig aufgebrachte, zehn mal zehn Zentimeter kleine Messingplatte eingeschlagen.

„Ein Mensch ist erst vergessen, wenn sein Name vergessen ist“, sagt Gunter Demnig: „Mit den Steinen vor den Häusern wird die Erinnerung an die Menschen lebendig, die einst hier wohnten."

In Frankenthal wurden seit 2005 zur Erinnerung an jüdische Frauen, Männer und Kinder 87 Stolpersteine verlegt. Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger, Schulen, Kirchen, Parteien, Gewerkschaften und Justizbehörden haben dafür Geld gespendet. Mehrere Nachfahren nahmen an der Verlegung teil.

Führung über die beiden jüdischen Friedhöfe

Sonntag 25. April 2021 15 Uhr

Führung über die beiden jüdischen Friedhöfe

Referent: Werner Schäfer

Sonntag 25.04.2021

15 Uhr

Treffpunkt Trauerhalle Hauptfriedhof in der Wormser Straße

Kostenfrei

Bei Dauerregen findet ein Fotovortrag in der Trauerhalle statt

Eine Kooperation der Volkshochschule Frankenthal und des Fördervereins für jüdisches Gedenken Frankenthal

1806 erwarb die Stadt Frankenthal ein Gelände, das 1821 zum städtischen Friedhof wurde. An seiner Ostseite kaufte die Jüdische Gemeinde 1820 ein Feld für ihren eigenen Friedhof. Der älteste Grabstein von 1826 erinnert an Sarah Heymann.

Ab 1940 wurden auf einem Teil dieses Friedhofs Zwangsarbeiter beerdigt.

1915 wurde ein weiterer Jüdischer Friedhof eröffnet. Hier werden seit 1997 gestorbene Juden aus der ehemaligen Sowjetunion beerdigt.

Ideologie des Hasses

Prozess zum Attentat auf die Synagoge in Halle

Von Peter Müller

Mit Höchststrafen vor Gericht ist es im Kampf gegen Antisemitismus und Rassismus nicht getan.

Die Höchststrafe für den Angriff auf die Synagoge in Halle war abzusehen. Während des Prozesses machte der Angeklagte keinen Hehl aus seiner Menschenfeindlichkeit. Das Gericht indes war bemüht, dem Täter und seiner Ideologie des Hasses im Prozess keine Bühne zu bieten. Stattdessen kamen die Überlebenden und die Angehörigen der Opfer ausgiebig zu Wort. Gut so!

Der zweifache Mörder wollte Dutzenden jüdischen Mitbürgern den Tod bringen, eine unerträgliche Vorstellung. Seine Radikalisierung vollzog sich in den dunklen Ecken des Internets. Er schöpfte aus dem riesigen Reservoir an Verschwörungserzählungen und Wahnideen weißer Überlegenheit, bezog sich auf „Vorbilder“ wie den Christchurch-Attentäter. Stephan B. handelte insofern zwar allein, aber keineswegs als isolierter Einzelner. Für die Sicherheitsbehörden ist das eine enorme Herausforderung. Es gibt ein Netz von Gleichgesinnten. Die einschlägigen Plattformen sind für Ermittler teils unbekanntes Terrain, zudem können sie keine klar zu identifizierenden Gruppen beobachten.

Demnächst wird auch das Urteil gegen den Mörder des Politikers Walter Lübcke erwartet. Ein weiterer Fall, der aufzeigt, wie weitverbreitetes rechtsextremes Gedankengut zu Gewalttaten führen kann. Die strafrechtliche Aufarbeitung ist dabei die eine Seite. Der Kampf gegen Antisemitismus, Rassismus und Menschenfeindlichkeit aber ist eine Daueraufgabe – für uns alle.

Quelle: Die Rheinpfalz 22. Dezember 2020 Seite 2